「コスト」から「投資」の商品マスタ整備へ

2025年2月19日

国内流通トピックス

■業種・業態:スーパー

■キーワード:商品マスタ/クラスター分析/商品DNA

流通業における商品マスタのデータは、様々な業務システムで利用され、企業全体の効率化をサポートする基盤として不可欠です。商品マスタの概要や整備によるメリット、現状の問題点を整理し、今後の商品マスタの可能性について探りました。

「商品マスタ」とは

流通業における商品マスタとは、消費財メーカーや卸売業から納品された商品や自社で開発・製造した商品が実店舗やECで販売される過程で必要な情報をとりまとめた商品台帳・一覧表にあたるものです。

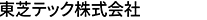

具体的には、商品名や商品サイズ、カテゴリー、商品画像、販売価格などの情報がひとまとめになったデータを指します(図表1)。

<図表1>酒類カテゴリーにおける商品マスタイメージ

商品マスタは利用用途により、様々な種類が存在します。例えば、発注用の商品マスタであれば仕入単価が必要であり、販売管理用の商品マスタであれば販売価格が必要となります。商品マスタは通常自社で独自に作成されており、商品マスタに登録するために必要な情報は、消費財メーカーや卸売業、原材料の仕入先などから情報提供を受けているケースが多いようです。

「商品マスタ」の歴史

商品マスタは、POSレジの発展にともない商品を販売するうえで必要となる情報を徐々に付け加えながら進化していきました。

1878年に従業員の売上金のごまかしを防ぐために米国のカフェで生まれたレジスターは、1897年に横浜の貿易商であった牛島商会が米国から輸入したことで日本にも上陸しました。そして、多くの流通業で導入されていく過程で、レシート発行機能や加算機能、取引の明細と合計の表示など、現代のレジの基本機能が次々と追加されていきました。

さらに、歯車装置などで動作する従来の機械式レジスターに対して、ICなどの電子回路により動作して取引明細や売上などのデータがメモリに記憶されるECR(Electronic Cash Register)レジスターが、米国で1970年代に開発されました。

そして、日本でも1978年にJAN(Japanese Article Number)コード(バーコード)が制定されました。これにより、日本国内でもECRレジスターとPOSシステムを組み合わせたJANコードを読み込めるPOSレジが誕生しました。その後、会計だけでなく在庫管理や発注管理も可能なPOSレジや本部と店舗をつなぐオンラインシステム搭載のPOSレジなどが開発され、近年はITの加速度的な進化にともないPOSだけでなくID-POSなど様々なビッグデータが蓄積されるようになりました。そして、それらのデータを分析するための基盤として、商品マスタの重要性が高まってきています。

「商品マスタ」整備のメリットと現状の問題点

商品マスタ整備のメリットは、主に「業務の効率化」と「分析精度の向上」の2つに整理できます。

前者については、例えば商品のデータ量や種類が多くなりやすい食品スーパーにおいて、殆どの商品にバーコードがつけられて商品マスタと紐づけされることで、業務の一つである会計作業はスムーズに進みます。また、販売データと在庫データを商品マスタで連携してリアルタイムで更新することで、過剰在庫や在庫切れを予防することも可能となります。また、後者については、各部門・店舗のPOSやID-POSを中心とした様々なデータが正確でタイムリーに整備された商品マスタを介して管理されることで、精緻な分析が可能となります。

しかし、流通各社の商品マスタ整備に向けた取り組みは、必ずしも芳しくない状況のようです。

最大の問題点は、商品マスタ整備に関する仕組みの設計に手間もコストもかかるため、多くの企業で後回しになりがちな点が挙げられます。その状況下で、「業務の効率化と分析精度の向上にとって重要なことは分かっているが、とても商品マスタの整備まで手が回らない」という担当者が多いのも事実です。また、中には「すぐに取り組まなくても短期的に大きなマイナス影響が出るわけではない」、「何年かたったら定期異動で商品マスタとは直接関係のない部署に異動するだろう」と考える担当者がいる可能性もあります。その結果、「いちいち登録するのは骨が折れる」と登録作業を後回しにしたり、「とりあえず自分の分析したい内容に関わる項目だけ登録すればよい」と一部項目を未反映のまま登録したり、「正確に把握していないけど大体の情報で登録しておこう」と不正確な情報を登録したり、といった商品情報が増えていきます。

また、「商品マスタ登録のルールが定義・明文化されていない」、商品マスタ登録ルールが登録者に周知されていない」ことで、担当者が異動となる度に定義が曖昧になり、タイムリーに商品情報を登録しているつもりでも商品マスタに不正確な情報が蓄積されていくという悪循環に陥るケースもあります。

さらに、経営層の理解度の低さが障壁となって、各企業が商品マスタ整備に本格的に踏み込めないケースもあるようです。本来、商品マスタが整備されると、経営層にとっては正確で信頼性の高い分析結果に基づく戦略的な判断がしやすくなるというメリットがあり、結果として企業の運営効率と効果が向上します。一方で、商品マスタ整備については、効果的なプロモーションや革新的な分析ツールの導入などと異なり、実際の分析業務担当者以外は目に見える導入成果を実感しづらいのも事実です。しかも、前述したように商品マスタの整備には手間もコストもかかるため、担当者や担当部署からの商品マスタの整備について要望があっても余計な「コスト」と考えて二の足を踏む経営層は決して少なくありません。

その結果、商品マスタの精度は日を追うごとに落ちていき、日々の会計業務や在庫管理業務に支障が出るなど業務の効率性が下がるだけでなく、最悪の場合は誤った分析結果で商品採用やプロモーションの効果について判断を下してしまうこともあるでしょう。

今後の「商品マスタ」の可能性

ただし、商品マスタ整備を「コスト」と捉えず、顧客満足度や従業員満足度の向上、ひいては競合他社に対しての競争優位性確保に向けた「投資」と捉え、積極的に取り組む企業も存在します。

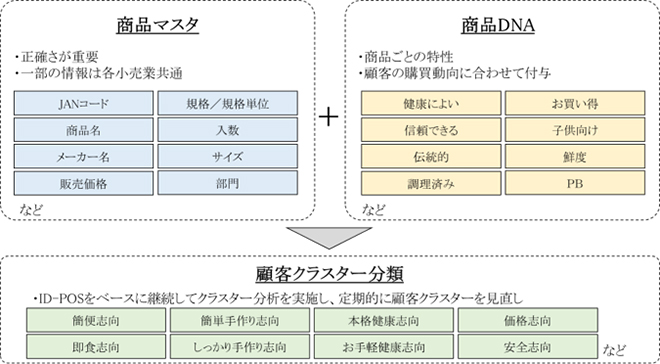

代表的な取り組みには、英国小売業大手のT社が2003年に活用を始めた「商品DNA」の事例があります。顧客一人ひとりを直接分析するのではなく、顧客が購入する商品の傾向を通じて顧客のライフスタイルをあぶり出す取り組みで、T社ではそれぞれの商品が持つ特徴から「新商品」や「ブランド品」、「低カロリー」「PB」「お買い得品」「調理済み商品」などの特性(商品DNA)を作成し、取り扱い商品ごとに特性を付与した上で購買情報から顧客を複数のグループ(クラスター)にまとめています。T社では、顧客クラスターデータに基づき顧客ごとに異なるクーポンや情報を送り、非常に高い確率で店舗に誘客する成果をあげました。日本でも2000年代後半から一部の企業で「商品DNAの」取り組みが始まりました(図表2)。

<図表2>商品DNA付与による顧客クラスター分類

ただし、この商品DNAを各商品に付与するには大変な労力とコストがかかります。毎週各消費材メーカーから多くの新商品が発売されますが、この商品一つひとつに複数項目の商品DNAを付与する作業だけでも大変な労力です。また、商品DNA導入時には一括して付与する必要があるので、対象商品は数万SKU(Stock Keeping Unit:商品管理の最小構成単位)にものぼります。例え、自社だけでなく外部の協力企業に委託したとしても、かなりの金銭的コストが発生します。

また、付与する商品DNAの内容が付与する作業者の主観に左右されてしまう点にも注意が必要です。例えば、人工甘味料入りの低カロリー食品を、低カロリーということで「健康的」と見なす人もいれば、人工甘味料ということで「不健康」と見なす人もいます。

その結果、ID-POSをベースとした継続的なクラスター分析を通じての「商品DNAとして設定した項目が適切であるか」や「商品DNAが変化していないか」といった確認作業が、どうしても疎かになってしまいます。

例えば、「環境への配慮」という商品DNAがあったとして、現在であればSDGsが浸透して一般的にも認知されているので商品DNAの項目として設定しても違和感はありませんが、20~30年前であればそもそも商品DNAの候補にもあがってこなかったかもしれません。このように、商品DNAはその時々の社会情勢や消費者意識に応じて項目を変化させる必要があります。

また、競合商品の存在や時間経過によって、商品の持つ価値(商品DNA)が変化する場合もあります。例えば、軽い飲み口で発売当初若年層向けに大ヒットしたビールがあったとします。その時の顧客層がメインのままで、その後若年層をターゲットとしたさらに軽い飲み口の競合商品がでてきて定着すると、いつのまにかその商品の「若者向け」「軽い飲み口」という価値が「高齢者向け」「重い飲み口」という価値に置き換わってしまいます。

ただし、ITの進展にともない、近年はAI(人工知能)を活用した商品マスタ整備の簡素化だけに止まらず、購買データや商品マスタに加えてECやSNS上での口コミなども参考にしながら迅速に商品DNAを生成して各商品に付与することができるようになってきています。これにより、リアル店舗だけではなくECの売上への貢献、顧客理解の深掘りによる買い物体験の向上、分析による意思決定の高度化など、流通業にとって様々な効果が期待できます。

今後は、商品マスタ整備の取り組みが「コスト」ではなく「投資」として捉えることができるかどうかが、流通各社の生き残りのポイントとなってきそうです。

(文)田中イノベーション経営研究所

中小企業診断士 田中勇司

発行・編集文責:株式会社アール・アイ・シー

代表取締役 毛利英昭

※当記事は2025年1月時点のものです。

時間の経過などによって内容が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。